年气候概况

ENSO监测

一次弱到中等强度的El Niño事件于2006年8月开始形成,于2007年2月结束。

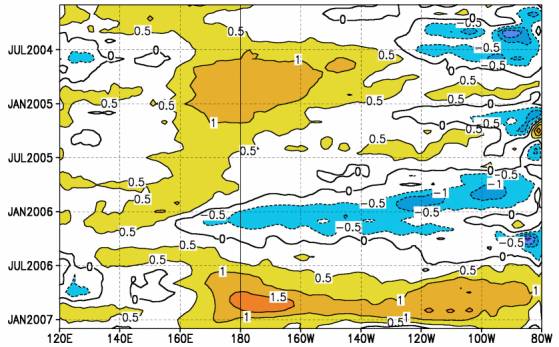

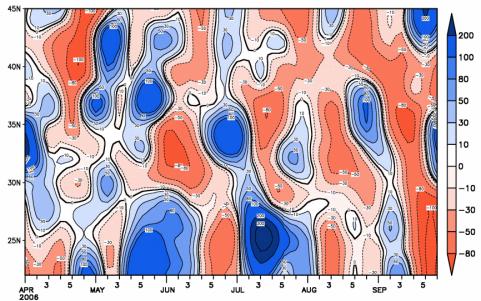

2006年春季,赤道中东太平洋的异常冷水迅速减弱,春末(5月),赤道中太平洋出现正海温距平,7月末8月初,赤道中东太平洋大部为0.5℃以上的正海温距平,10月,赤道中、东太平洋大部为1℃以上的正海温距平(图1)。2006年8月到2007年1月,Niño综合区的海温指数(Niño Z)连续6个月大于0.5℃,累积值达到5.8℃。同时,除了11月外,从2006年5月~2007年1月,南方涛动指数(SOI)均为负值。监测结果表明,一次El Niño事件已经于2006年8月开始形成。

2007年1月,赤道中东太平洋海表温度开始回落。2月,海温继续下降,赤道中东太平洋大部地区的海表温度低于0.5℃,同时在140º-120ºW的赤道太平洋出现了负的海温距平,当月的Niño Z降至0.3℃,SOI为-0.1,接近正常,表明此次El Niño事件结束。

图1 赤道太平洋(5ºN~5ºS)海表温度距平(单位:℃)时间-经度剖面

Fig.1 Time-longitude section of SSTA (Unit:℃) in the equatorial Pacific (5ºN~5ºS)

图2 Niño综合区(Niño Z)海温指数(单位:℃)和南方涛动指数(SOI)序列

Fig.2 Variations of Niño Z indices (Unit: ℃) and SOI

季风监测

2006年南海夏季风爆发时间接近常年,结束时间偏晚,强度偏弱。

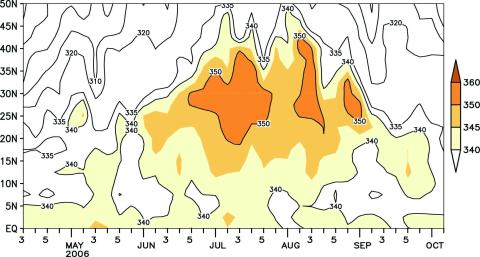

2006年南海夏季风于5月第4候爆发,爆发时间接近常年。2006年5月第4候至6月第3候期间,西南季风维持在华南至江南南部,6月第4候随着副高北跳,夏季风前沿推进到黄淮地区,同时假相当位温的340K等值线也迅速向北推进,并于7~8月上旬期间维持在35ºN以北(图3)。8月第4候,340K等值线迅速南撤至30ºN附近,9月上旬再次南撤,并维持在20ºN附近,10月第2候340K等值线完全撤离南海地区,表明暖湿气团主体已撤出南海(图3)。10月第2候,南海监测区对流层低层(850hPa)的西南风转为东北风。南海监测区纬向风和假相当位温的变化均表明南海夏季风于10月第2候结束,结束时间较多年平均时间偏晚。

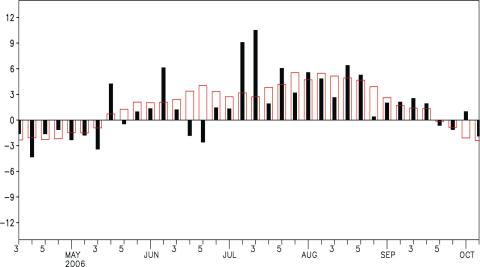

2006年南海夏季风的强度指数为-0.79,较常年同期偏弱。从逐候季风强度的演变来看,爆发至结束期间,大部分时段均较常年同期偏弱(图4)。2006年夏季,我国东部异常雨带主要位于华南,此外,黄淮地区降水也较常年同期偏多,长江中下游地区降水偏少(图5)。

图3 850hPa 110~120ºE平均假相当位温(单位:K)时间-纬度剖面

Fig.3 Latitude-time Section of 850hPa θse(110~120ºE Mean)(Unit:K)

图4 南海监测区纬向风强度指数(单位:米/秒)变化(红色方框为气候平均值)

Fig.4 Variation of zonal wind index (Unit: m/s, red open bars stand for climatology) over monitoring region

图5 110ºE-120ºE候降水量距平百分率纬度-时间剖面(单位:%)2006.04~09

Fig.5 Time-latitude cross section of pentad total precipitation percentage anomalies over 110ºE-120ºE (Unit: %) 2006.04~09

积雪监测

2006年,北半球积雪面积总体上接近常年,其中冬、秋季积雪面积较常年同期略偏大,而春、夏季积雪面积较常年同期明显偏小。

2005/2006年冬季,北半球积雪面积较常年同期略偏大,其中欧亚大陆和中国的积雪面积较常年同期偏大,而青藏高原的积雪面积较常年同期偏小。2006年春、夏季,北半球总积雪面积较常年同期明显偏小,其中欧亚大陆、中国和青藏高原地区的积雪面积均较常年同期偏小。秋季,北半球总积雪面积较常年同期偏大,其中欧亚大陆、中国和青藏高原地区的积雪面积也都较常年同期偏大(图6)。

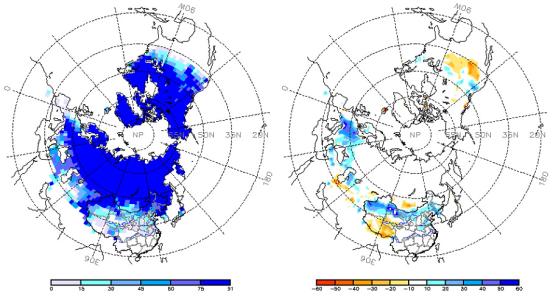

2005/2006年冬季的积雪日数分布表明,欧亚和北美洲50ºN以北大部地区积雪持续80天以上,中国黑龙江大部、内蒙古的东北部、新疆西北部等的积雪日数均达到80天以上。距平场显示,欧洲中南部和东南部、中国新疆大部和内蒙古中西部等地区积雪日数较常年同期偏多10天以上。伊朗北部部分地区、蒙古国、青藏高原中东部和美国中西部积雪日数较常年同期偏少10天以上(图7)。

图6 区域积雪面积距平指数(单位:百万平方公里)

(a) 北半球 (b) 欧亚大陆 (c) 中国 (d) 青藏高原

(虚线为气候值,实线为实际值,红色表示积雪面积较常年同期偏小,蓝色表示偏大)

Fig.6 Regional Snow Cover Anomaly Indices (Unit: 106km2)

(a) Northern Hemisphere (b) Eurasia (c) China (d) Tibetan Plateau

(dashed line: climatology, solid line: monthly snow cover area, red: monthly snow cover area is below climatology, bule: monthly snow cover area is above climatology)

图7 2005/2006年冬季北半球积雪日数(左)及距平(右)分布(单位:天)

Fig.7 Number of Days with Sonw Cover (left) and its anomalies (right) in the Northern Hemisphere during Dec.2005~Feb.2006 (Unit:day)

2006年全球重大天气气候事件

2006年,全球气候持续偏暖,是有器测气象记录以来的第六暖年。一次厄尔尼诺事件于2006年8月开始形成。1月,强寒潮和暴风雪袭击欧洲大部地区和日本。夏季,美国和欧洲的大部地区,中国局部地区均遭遇高温热浪天气。年内,全球各地遭受不同程度的干旱和洪涝灾害,其中美国南部和澳大利亚东南部出现严重干旱,东非地区先旱后涝,亚洲南部和南美西北部暴雨频繁。2006年,西北太平洋热带风暴和台风活动频次较常年偏少,但具有强度强、影响范围广、灾害重的特点。2006年,大西洋飓风期的热带风暴活动次数接近历史同期水平,北太平洋东部飓风期的热带风暴活动次数超过历史同期水平。

1 2006年全球年平均地表气温明显偏高,是有记录以来的第六暖年

2006年,全球大部地区气候持续偏暖,全球年平均地表气温较1961~1990年的30年平均气温偏高0.42°C,是自1861年有器测气象记录以来的第六暖年份(最暖年是1998年,比30年平均气温高0.54°C)。 其中,北半球的年平均气温较1961~1990年的30年平均气温偏高0.58°C,为有记录以来的第四暖年份;南半球的年平均气温较1961~1990年的30年平均气温偏高0.26°C,为有记录以来的第七暖年份。

2 一次厄尔尼诺事件于2006年8月开始形成

2006年春季,赤道中东太平洋的异常冷水迅速减弱,春末(5月),赤道中东太平洋出现正海温距平并逐渐加强,8月,赤道中东太平洋大部为0.5℃以上的正海温距平控制。2006年8~12月,Nino综合区(Nino Z)海温指数分别为0.6℃、0.9℃、1.1℃、1.2℃和1.2℃,连续5个月大于0.5℃且累积值超过4.0℃,已经达到厄尔尼诺事件的标准。监测表明,厄尔尼诺事件于2006年8月开始形成[5-6]。这次ENSO暖事件对全球气候产生了一定的影响:2006年8~11月,非洲东部频繁遭遇暴雨袭击;2006年12月至1月初,美国东北部地区气温较常年同期持续偏高;2007年1月,秘鲁北部连降暴雨等等。

3 雪灾和寒潮

1月,受强冷空气影响,俄罗斯的部分地区、北欧、东欧等地先后出现了大幅降温和异常寒冷的天气,大部地区极端最低温度低于-30℃,局部低于-40℃。与多年同期的极端寒冷阈值相比,极端最低温度普遍偏低10℃左右,其中莫斯科的最低气温19日降至-31℃,是1927年以来的同期最低记录;西伯利亚一些地区最低温度接近-60℃;斯堪的纳维亚半岛北部极端最低温度降至-42.6℃。一些气象专家认为,欧洲冬天出现罕见严寒天气,一个可能原因是由于大西洋洋流循环出了问题。由于全球变暖促使南极冰雪大量融化,造成给欧洲冬季带来温暖气候的大西洋洋流流速减慢,使得暖洋流向北输送热量减少,可能会给欧洲带来严寒的天气气候。

1月上旬,日本北海道岛和本州岛的日本海沿岸地区普降暴雪,部分地区积雪量超过了1月历史最高记录,其中本州岛中部的新泻县最大雪深达393cm。

6月,澳大利亚遭遇寒流袭击,许多地区的最低气温超过历史记录,就全国月平均气温而言,是1950以来的同期第四最低值。6月12日,新西兰奥克兰市遭遇强暴风雪,使该市发生50年来最严重的停电,70万居民供电中断数小时,交通受阻。

初冬,由于受到来自北冰洋的冷空气与来自墨西哥湾的湿热气流交汇后产生的强对流天气影响,11月下旬起,美国西部地区接连遭到暴风雪袭击,12月初,暴风雪扩大到东北部地区。暴风雪严重影响电力供应和交通运输,共造成至少19人死亡,240多万户的电力供应中断。

4 高温热浪

2005年12月下旬至2006年1月上旬,澳大利亚东部大部分地区日最高气温超过40℃,其中极端最高温度高达47℃,创历史记录。高温天气导致东部地区出现干旱和森林火灾频发。

5月上中旬,热浪持续袭击印度北部和巴基斯坦中部地区。印度局部地区气温超过40℃,其中新德里达到创纪录的44.5℃。高温热浪造成印度至少28人死亡和巴基斯坦至少137人死亡。

7月,美国中西部、东北部和南部地区遭遇热浪,一些地区最高温度创1895年以来之最,其中加州最为严重,最高温度达到51.6℃。热浪造成加州各地至少141人死亡,东部各省20人死亡。

7月,欧洲各国持续遭受热浪侵袭。法国、英国、西班牙、德国、意大利北部和欧洲东南部天气持续酷热。西班牙出现41.5℃的高温,电力消耗创造历史新纪录。热浪造成至少80人死亡,其中法国受灾最严重,死亡64人。

7月中旬至8月,重庆、川东、鄂西、陕南等地遭受罕见的持续高温热浪袭击,其中重庆最为严重,当地最高气温高达44.5℃,重庆、四川两地因高温干旱直接经济损失超过150亿元。

5 干旱

东非的埃塞俄比亚、坦桑尼亚、肯尼亚、索马里和吉布提等国由于近两年雨水严重不足,1~4月遭遇严重干旱,导致农作物减产,大量牲口死亡,饮用水短缺。

2006年,美国南部持续干旱。其中1~3月,美国西南部得克萨斯州、俄克拉何马州和阿肯色州等地区由于持续干旱,引发多处火灾,造成建筑被毁和人员伤亡。

7~8月,中国四川东部和重庆等地由于持续高温和少雨,导致伏旱发展加重,部分地区农作物旱死,江河径流量明显减少,工程蓄水量急剧下降,人畜饮水发生困难。秋季,中国东部大部地区由于持续少雨高温,气候干燥,导致发生严重干旱,其中山东、广西、河南和安徽受灾最为严重。

澳大利亚南部持续干旱。澳大利亚近几年降雨量持续偏低,河流水位急剧下降。10月中旬,澳大利亚东南部受干热气流影响,气温偏高和降水偏少导致旱情加剧,森林火灾频繁发生。

6 暴雨和洪涝

2006年,全球各地均发生不同程度的暴雨洪涝,下面按地理分布进行讨论。

(1)亚洲

1月,频繁暴雨致使印度尼西亚多个地区发生洪水和泥石流,造成至少70人死亡,200多人失踪,数千人被迫撤离家园。

2月中旬,菲律宾频遭暴雨袭击并引发严重泥石流灾害。11~13日,菲律宾东部和南部暴雨引发洪水和泥石流,造成13人死亡,3人失踪,约3万人离开家园。17日,菲律宾东部因连续暴雨引发泥石流,200多人在灾难中丧生,约2000人失踪。18日,菲律宾南部再次发生泥石流,造成5人死亡和5人失踪。

8月,菲律宾、越南和柬埔寨等东南亚国家遭遇季风暴雨袭击。中旬,暴雨袭击菲律宾南部和越南中北部,引发的洪水和山体滑坡在菲律宾造成16人死亡和数万人撤离家园,在越南造成至少33人丧生和数千人被迫撤离。中下旬,暴雨袭击柬埔寨而致洪,造成至少13人死亡。

5~8月,印度、巴基斯坦、孟加拉国、尼泊尔等南亚国家多次遭遇暴雨袭击,部分地区引发洪水,泥石流和山体滑坡,造成严重的人员伤亡和经济损失。5月上旬,暴雨袭击尼泊尔西部和孟加拉国部分地区,造成至少23人丧生。5月下旬,暴雨依次袭击印度和巴基斯坦东部,分别造成20人和9人死亡。6月中旬,受季风暴雨的影响,印度东北部遭遇罕见的洪水袭击,造成至少130人死亡和2600万人受灾。7月初,大雨袭击印度奥里萨邦、恰尔肯德邦和西孟加拉邦等地并引发泥石流,造成至少32人死亡。8月,暴雨频繁袭击印度、巴基斯坦和尼泊尔,造成印度至少300人在洪水中丧生,巴基斯坦至少180多人死亡,尼泊尔至少22人丧生。

6月,中国南方频遭暴雨袭击,引发严重洪涝及多处泥石流,共造成至少295人死亡,106人失踪,直接经济损失184.8亿元。

7月中旬,持续大雨引发的洪水和泥石流给日本、韩国、朝鲜带来大量人员和财产损失。日本至少12人死亡,8人失踪;韩国至少25人死亡,24人失踪;朝鲜部分地区6小时降雨量达到创记录的280~320毫米,造成至少150人死亡和失踪。

(2)欧洲

4月,由于天气变暖积雪融化和连日暴雨使得多瑙河水位猛涨,欧洲中部突发洪水,一些河段的水位创下有记录以来的新高。德国、捷克、斯洛伐克、波兰、匈牙利等东欧国家,万余居民被迫撤离,捷克受灾最为严重,至少7人死亡。

(3)美洲

5~6月,美国东北部数州连降暴雨,导致河水和湖水水位上涨,洪水泛滥,并引发70年不遇洪水,多达20万居民被疏散。

2月底3月初,南美沿岸的厄瓜多尔和秘鲁部分地区暴雨成灾。3月下旬~5月上旬,暴雨频繁袭击哥伦比亚,造成约100处河水泛滥和山体滑坡,全国3/4省份受灾,灾民超过9万人,并导致107人死亡和11人失踪,217人受伤。

(4)非洲

8月,非洲东部频繁遭受暴雨袭击,致使埃塞俄比亚南部和东部、苏丹及索马里洪水泛滥,其中埃塞俄比亚受灾最重,造成近千人丧生,约12万人无家可归。11月,肯尼亚、索马里和埃塞俄比亚饱受洪水困扰,约有200万人受灾、百余人丧生。

7 台风、飓风和热带风暴

2006年西北太平洋共计编号热带气旋24个,较多年平均数略偏少(多年平均值为27个),但具有强度强、影响范围广、灾害重的特点。

5~8月,“珍珠”、“碧利斯”、“格美”、“派比安”、“桑美”和“宝霞”等6个台风先后登陆中国,其中8月3日登陆的台风“派比安”和8月10日登陆台风“桑美”影响严重,给广东、广西、浙江、福建等省带来重大人员伤亡和财产损失。

7月10日,台风“艾云尼”在韩国登陆,台风暴雨造成5人死亡、2人失踪,共有2200多公顷农田被淹。

9月17日,台风“珊珊”袭击日本九州地区,造成至少9人死亡,1人失踪,当地的海、陆、空交通几乎全部瘫痪。

9~12月先后有4个台风(象神、西马仑、榴莲、尤特)登陆东南亚地区,造成严重灾害,其中11月30日至12月5日,强台风“榴莲”袭击菲律宾中东部,并引发泥石流,造成约570人死亡,至少740人失踪,1000人受伤,154万人受灾。12月5日,强台风“榴莲”登陆越南南部,造成至少73人死亡,16人失踪。据菲律宾国家救灾协调委员会的统计数字,2006年台风带来的气象灾害共造成该国1158人死亡,3235人受伤,891人下落不明。

2006年,大西洋飓风期共生成5个热带风暴(4个有命名)和5个飓风,总数接近历史同期水平。北太平洋东部飓风期共生成11个热带风暴和10个飓风,总数多于历史同期个数(平均16.4个)

9月中下旬,热带风暴席卷孟加拉湾,在印度引发洪水、山体滑坡等灾害;大风和暴雨造成孟加拉国大量渔船沉没,共造成孟加拉国和印度东南部至少175人死亡,数百人失踪,约38万人无家可归。

3月20日,热带风暴“拉里”侵袭了澳大利亚昆士兰州的沿海地区,大批房屋住宅被毁,农业严重受损。“拉里”是1918年以来登陆昆士兰的最强的热带气旋。

2006年我国主要气象灾害及异常天气气候事件

2006年,我国气候异常多变,气象灾害频发。7月中旬至8月上旬,先后有5个热带气旋登陆我国,并出现建国以来登陆我国大陆最强的台风;夏季重庆、四川遭受特大高温伏旱;秋季我国中东部地区温高雨少,出现大范围秋旱;年内,我国没有发生大范围严重暴雨洪涝灾害,大江大河水势相对平稳,但局地强降雨引发的山洪、泥石流和滑坡灾害造成较大人员伤亡;春季,沙尘天气过程为2000年以来同期最多。冬春季,低温冻害和雪灾偏重。据统计,2006年气象灾害造成的经济损失达2500多亿元,因灾死亡3100多人,均为1999年以来最大值。

从全国农作物受灾面积统计来看,干旱和暴雨洪涝仍是主要的气象灾害,受灾面积占总受灾面积的70%(图8)。

图8 2006年全国主要气象灾害受灾面积比例(%)

Fig.8 The Proportion of Covered Areas of Main Meteorological Disasters(%) over China in 2006

1、热带气旋 登陆早、时间集中,且强度强、灾情重

2006年,共有24个热带气旋(中心附近最大风力≥8级)在西北太平洋和南海生成,生成个数较常年(1971-2000年平均27个)偏少;其中有6个在中国登陆(表1、图9),登陆个数比常年(7个)略偏少。2006年登陆中国的热带气旋具有来得早、登陆时间集中,且强度大、灾情重的特点,而秋季无热带气旋登陆我国也为历史罕见。受登陆热带气旋影响,全国共有1522人死亡,是近10年来热带气旋造成死亡人数最多的一年;直接经济损失达765.2亿元人民币。

表12006年登陆中国热带气旋简表

Table 1 Summary of Tropical Cyclones Landed on China in 2006

|

编号(名称) |

登陆时间 (月.日) |

登陆地点 |

最大风速 (米/秒) |

中心气压 (百帕) |

受灾地区 |

|

0601(珍珠) |

05.18 |

广东饶平-澄海 |

35米/秒 |

960 |

广东、福建、浙江、江西 |

|

0604(碧利斯) |

07.13 07.14 |

台湾宜兰 福建霞浦 |

30米/秒 30米/秒 |

975 975 |

福建、浙江、广东、湖南、 江西、广西、上海 |

|

0605(格美) |

07.24 07.25 |

台湾台东 福建晋江 |

40米/秒 33米/秒 |

960 975 |

江西、广东、安徽、湖南、 福建、广西、湖北 |

|

0606(派比安) |

08.03 |

广东阳西-电白 |

33米/秒 |

975 |

广东、广西、海南 |

|

0609(宝霞) |

08.09 |

台湾台东 |

23米/秒 |

990 |

台湾 |

|

0608(桑美) |

08.10 |

浙江苍南 |

60米/秒 |

920 |

浙江、福建、江西、湖北 |

注:杰拉华登陆时风力减弱为7级

图9 2006年登陆中国热带气旋路径图(中央气象台提供)

Fig.9 The tracks of Tropical cyclones which landed on China during 2006 (Provided by Central Meteorological Office of CMA)

台风“珍珠”登陆早、强度大 0601号台风“珍珠”5月18日在广东沿海登陆,登陆时间比常年初台登陆时间提早了40余天,是1949年以来登陆广东省最早的台风,也是1949年以来5月份登陆我国最强的台风之一。

强热带风暴“碧利斯”横扫南方七省(区) 0604号强热带风暴“碧利斯”7月14日在福建霞浦登陆,之后深入内陆与西南季风相互作用,带来大范围持续性强降水天气,强降雨范围之广、持续时间之长,在历史上极为少见。受其影响,7月13-18日,江南南部、华南普遍出现暴雨和大暴雨,累积雨量达100-400毫米。并造成843人死亡、348.3亿元的巨大损失,为近10年来造成死亡人数最多的一个热带气旋。

超强台风“桑美”重创浙闽两省 0608号超强台风“桑美”8月10日在浙江苍南沿海登陆,登陆时中心附近最大风速达60米/秒,中心气压为920百帕,是建国以来登陆我国大陆最强的一个台风,造成483人死亡,直接经济损失196.6亿元。

2、干旱 全国干旱面积较前两年明显偏大,且局地干旱非常严重

华北、西北东北部等地春旱明显 2005年10月至2006年4月,华北地区降水量较常年同期普遍偏少50%-80%,其区域平均降水量为1951年以来同期次少值,春旱明显。3-4月,宁夏和甘肃大部降水量比常年同期偏少25%-80%,加上同期气温偏高,土壤失墒加剧,致使宁夏、甘肃出现大范围春旱,春播受阻,人、畜饮水受到严重威胁。云南省1-4月降水偏少,气温偏高,4月下旬全省发生中等以上强度的干旱,旱情为近20年来同期最重。

重庆、四川特大伏旱 夏季,重庆、四川持续高温少雨,两省(市)夏季平均降水量345.9毫米,只有常年同期的67%,为1951年以来同期最少值(图10)。同时,重庆、四川盛夏(7-8月)平均气温之高也创1951年以来同期之最。特别是7月中旬以后,重庆、川东遭受持续高温热浪袭击,导致干旱不断发展加剧,重庆遭遇百年一遇特大伏旱,四川出现1951年以来最严重伏旱。两省(市)农作物受灾面积338万公顷,其中绝收72万公顷;有1800多万人、1600多万头大牲畜发生临时饮水困难;直接经济损失192.6亿元。

图10 夏季重庆、四川区域平均降水量历年变化(毫米)

Fig.10 Time Series of Summer Precipitation(mm) in Sichuan and Chongqing

中东部大范围秋旱 2006年9月至11月上半月,我国中东部地区降水量明显偏少,尤其华北大部、黄淮、华南西部较常年同期偏少达50%-80%;与此同时,全国气温普遍偏高,其中9月下旬至11月上半月,中东部地区气温更是偏高达2-4℃。温高雨少,土壤水分蒸发加快,导致中东部地区发生大范围干旱(图11)。截至11月中旬,全国共有640多万公顷农田受旱,490多万人、270多万头大牲畜发生临时饮水困难。其中,山东、广西旱情较重,对农业生产影响较大。

图11 2006年11月14日全国气候干旱监测图

Fig.11 Drought Monitoring over China on Nov. 14, 2006

3、高温热浪 重庆、川东等地遭受罕见高温热浪袭击

夏季,西北东部和华北及其以南地区、新疆、内蒙古西部等地均出现35℃以上的高温天气,其中四川东部、重庆、湖北西部、陕西南部等地极端最高气温达38-45℃(图12),高温日数普遍较常年同期偏多15-30天。

7月中旬至8月下旬,重庆、川东、鄂西、陕南等地遭受罕见的持续高温热浪袭击。重庆、四川部分地区高温日数之多、气温之高,均创下了当地有气象记录以来历史同期极值。7月11日至8月31日,重庆市平均酷热日数(最高气温≥38℃)为21天,远多于常年同期(3.2天),达历史极大值(图13)。8月15日,重庆有22个区县最高气温创下当地有气象记录以来最高值,其中綦江高达44.5℃,为重庆全市有气象记录以来最高值。持续高温不仅加剧了重庆、四川两地的旱情,也给当地人们的生产、生活带来很大影响。

图12

2006年夏季全国极端最高气温分布(℃)

Fig.12 Extreme Maximum Temperature(℃) over China in Summer of 2006

图13 重庆市7月中旬至8月下旬高温、酷热日数历年变化(天)

Fig.13 Time series of the averaged hot days(Daily Maximum Temperature≥35℃ and 38℃) in Chongqing from Jul.11 to Aug.31

4、暴雨洪涝 全国暴雨洪涝面积小,但局地暴雨洪涝严重

年内,我国没有发生大范围严重洪涝灾害,全国暴雨洪涝受灾面积较常年偏小,直接经济损失偏轻。但部分地区暴雨洪涝或局地强降雨引发的山洪、泥石流等灾害造成的人员伤亡较为严重。

6月2-10日,江南、华南、西南地区东部出现持续强降雨过程,累积降水量一般有100-300毫米,广东汕尾达503.8毫米。强降雨导致福建、广东、江西、广西、贵州、浙江、湖南等省(区)部分地区发生了较严重洪涝灾害。农作物受灾72万公顷,因灾死亡87人,直接经济损失100多亿元。闽江干流发生超30年一遇的洪水,建瓯市城区被淹,交通受阻,4681名考生高考延期。

6月12日22时至13日2时,贵州省望谟县4小时累积降水196毫米。短时强降水引发山洪等灾害,造成30人死亡,24人失踪。

6月21日至7月5日淮河流域持续降水,其区域平均降水量为近50多年来同期第三高值。其中6月28日至7月5日,淮河中下游地区累积降雨量普遍有200-400毫米,是常年同期降水量的3-5倍。强降水导致江苏、安徽两省农作物受灾86万公顷,直接经济损失27亿元;河南境内陇海铁路一度中断。

7月26-29日,山东半岛出现暴雨或大暴雨天气,荣成、文登出现特大暴雨,24小时降水量超过7月份日降水量极值。这次罕见的强降雨,造成威海市20.3万人受灾,直接经济损失近7亿元。

10月5-13日,云南中南部地区出现持续强降雨天气,累积降水量有100-300毫米,是常年10月份降水量的2-3倍。由于雨量大、持续时间长,部分地区发生暴雨洪涝或山体滑坡、泥石流等灾害,全省受灾人口59.7万人,因灾死亡39人。

5、沙尘暴 强沙尘暴频袭我国北方,北京降下大量沙尘

2006年春季,我国出现18次沙尘天气过程,为2000年以来同期最多(图14)。其中,沙尘暴和强沙尘暴过程共11次(表2)。4月9-11日,北方出现2006年范围最大、强度最强的一次强沙尘暴天气过程,13个省(区、市)受到影响,造成9人死亡;新疆吐鲁番地区遭遇了22年来最强的沙尘暴,途经的T70次列车遇特大沙尘暴袭击,列车一侧窗户玻璃全部被毁。4月16-18日,北方地区又出现一次强沙尘暴天气过程,影响范围约120万平方公里,据估算,16-17日北京地区总降尘量约33万吨。

图14

2000-2006年春季我国沙尘天气过程分布

Fig.14 The course of Sand and Dust Storm Events in Spring from 2000 to 2006

6、风雹 全国降雹次数偏多,损失偏重

2006年,我国大风冰雹、龙卷、雷电等局地强对流天气频繁。据统计,全国有1300多个县(市)次出现冰雹或龙卷风,降雹次数比常年偏多,风雹造成的经济损失较常年偏重。4月11-13日,南方部分地区遭受暴雨及雷雨大风、冰雹等强对流天气袭击,其中江西、湖北、湖南等省部分地区受灾严重,共造成32人死亡,直接经济损失32亿元。4月26-28日,山东省有27个县(市、区)先后遭受冰雹、大风袭击,死亡17人,农作物受灾面积15.6万公顷,直接经济损失25亿元。

7、低温冻害及雪灾 低温冻害及雪灾受灾面积大,损失重

2006年,全国因低温冻害和雪灾造成农作物受灾面积近500万公顷,与常年相比,受灾面积偏大,损失偏重。

2005/2006冬季,新疆北部和西部多次出现降雪、降温天气,季降水量普遍有20-100毫米,是常年同期的1.5-3倍,阿勒泰、塔城、伊犁等地发生严重雪灾。进入2月份后天气回暖较快,北疆西部气温明显偏高,伊犁州4个县(市)遭受融雪性洪涝及冰凌灾害。

4月9-13日,受强冷空气影响,西北及中东部大部地区出现了强降温天气,降温幅度普遍有10-20℃,西北大部、华北西部等地出现霜冻,其中山西晋中、临汾等地降了特大暴雪。此次低温冻害和雪灾导致山西、陕西、河南、四川等省118万公顷农作物受灾,直接经济损失达77.5亿元。

4月19-20日,东北东部遭受同期罕见暴雪袭击,黑龙江省牡丹江、宁安等13个县(市、区)、10.4万人受灾;吉林省延边州有8个县(市)、3.3万人受灾。

9月上中旬,受强冷空气影响,我国北方部分地区遭受低温冷冻害,局部地区遭受雪灾。受灾人口576.5万人,受灾面积350万公顷,直接经济损失34.6亿元,其中内蒙古、陕西、山西、河北、辽宁、黑龙江灾情较重。

8、大雾 大雾对交通影响大

2006年,我国中东部大部地区雾日一般有10-30天,与常年相比,黄淮中部、江淮西部及辽宁东南部等地偏多3-10天;东北大部、西北东南部、华北北部、江淮东部、江南、华南大部、西南东部和南部偏少3-15天,局部地区偏少15天以上。大雾天气主要出现在10月下旬至12月,并对交通造成严重影响。据统计,2006年全国因大雾造成撞车、撞船事故,死亡69人、受伤280多人,死亡人数较2005年明显偏多。

10月30日,江苏省京沪高速公路高邮段,因大雾发生50多辆汽车连环相撞的特大交通事故,50多人受伤,3人死亡。11月19-20日,辽宁、河北、京津地区、山东、河南、江苏等地出现大范围的大雾天气,其中辽宁、河北、山东的部分地区能见度不足200米,导致辽宁省多条高速公路瘫痪或封闭,京沈高速公路发生多起车祸,4人死亡;首都机场600多架次航班延误;此外大雾天气还造成呼吸道疾病患者明显增加。

9、北方出现近14年来最严重的酸雨

据北方7省市(北京、天津、河北、河南、山东、陕西、山西)监测资料显示,2006年北方出现了14年以来最严重的酸雨危害,降水酸度显著增强,酸雨频率明显增多(图15)。7省市16个监测点的年均降水pH值为4.5,酸雨频率为44%,其中强酸雨频率为23%。酸雨导致建筑物表面加速损毁,并对生态环境造成不利影响。

图15 北方7个省市年均降水pH值、酸雨和强酸雨频率历年变化

Fig.15 Annual average pH values,acid rain and severe acid rain frequency of 7 provinces in northern China during 1993 to 2006

10、空间天气 12月太阳连续强烈爆发

2006年12月5-16日,太阳连续发生强烈爆发事件,这是1957年以来太阳活动低年中最剧烈的一次。受其影响,我国多次出现长时间、大面积短波通讯信号衰减和中断,电网中出现较强附加电流,国内外卫星工作多次失常。